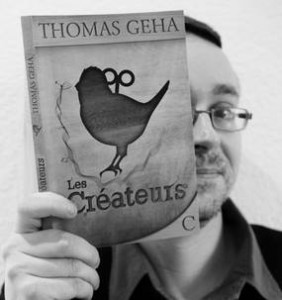

Thomas Geha alias Xavier Dollo c’est « mon fiston à moi ». Mon « fils en librairie » que je me suis approprié, parfaitement, quand il m’a dit que je serais peut-être bien à l’origine de sa première vocation de libraire… Eh voilà, encore une occasion de me rengorger comme une pintade.

Donc notre petit Thomas/Xavier a fait le libraire SFFF & BD (et continue à prêter main forte zet compétente à ses petits kamarades libraires/éditeurs de Critic à Rennes), a créé en 2010 avec son frérot Mikaël les éditions Ad Astra et a commencé à faire l’auteur en 2003 en publiant des nouvelles et en 2005 avec son premier roman A comme Alone chez Rivière Blanche, un hommage post-ap à M’ame Julia Verlanger.

Son petit dernier, Xavier l’a co-écrit avec Anne Fakhouri. American Fays est un thriller de fantasy urbaine défouraillant avec brio dans le Chicago des années 20.

La biblio du Thomas sur nooSFère

La biblio du Thomas sur nooSFère

Celle du Xavier sur… nooSFère bien sûr !

Le blog au « fiston » : gehathomas.wordpress.com

Le petit Thomas nous offre une petite balade en enfance… Oh mais c’est gentillet tout plein ça ! Euh… à voir.

Merci pour ce beau texte fiston.

Je serai Joseph

Je la regarde d’un air déçu. Très déçu. Tête baissée, je l’écoute me parler :

— Tu comprends, Jean, les choses ont changé. Ce sera Pierre.

— Mais Madame… commencé-je, en relevant le menton. Vous aviez dit que je le ferais.

La maîtresse me renvoie une expression peinée. Je la sens gênée. Moi, je lui en veux. Elle avait promis et on ne revient pas sur une parole donnée. Je ne retiens rien d’autre que son mensonge. Ma mère m’a appris que mentir, c’est mal. Si madame Louise y cède alors qu’elle est l’autorité, où est le vrai ? Je ne suis pas bête pour mon âge, je me pose des questions. Trop on me dit, des fois.

— Je sais ce qu’on avait prévu, Jean. Je sais. Mais le père de Pierre a insisté pour que son fils soit Joseph.

— Et pourquoi il déciderait ? Pourquoi ?

— À cause de sa fille. C’était une bonne occasion.

Nouveau silence. Madame Louise déglutit derrière son bureau aux coins usés. En classe, on l’entend toujours pester : « faudra me revernir tout ça ! Ah, la campagne ! Misère ! »

Tu parles. C’est une Dame de la ville. Depuis deux ans, elle s’occupe des CM, ici. Elle a un regard de speakerine, affirme mon père. Parce qu’elle se tient devant vous, qu’elle paraît vous regarder, mais en réalité, elle est ailleurs et fixe une caméra. Madame Louise, c’est ça : une maîtresse speakerine. Les parents d’élèves ne l’aiment pas trop. Sauf le père de Pierre. Le mien en rigole. Il répète à ma mère que c’est parce qu’il voudrait se « la taper ». Je ne comprends pas. Pourquoi vouloir la frapper s’il l’apprécie ? Les adultes sont bizarres.

Moi, je la trouve assez chouette, madame Louise, plus gentille que les bonnes sœurs. Sœur Edmond : j’en frissonne. Un fil de fer aux doigts d’acier. Elle fait pleurer les enfants en tirant les cheveux de ceux qui ne connaissent pas leurs tables de multiplication. Dont moi, qui déteste les maths. Sœur Gisèle : son chocolat a tout d’une horreur en bol. Toujours cet arrière-goût de cramé. Les repas sont pires. Et enfin, Sœur Richard : les parents la surnomment « Cœur de Lion ». Rapport avec un roi, je crois. Elle, c’est plutôt un tyran. Elle peut laisser un camarade à genoux pendant deux heures sur son célèbre « tapis noir ». Je l’ai eue en CE2. Une longue année.

Visiblement, la conversation est close. Madame Louise ramasse ses affaires. Mais moi, je suis un insistant. Ma mère m’appelle la « tique ».

— Qu’est-ce qu’elle a leur fille ? C’est Carine ?

— Amélie. Elle vient de naître. Tu ne savais pas ?

— Non, dis-je en haussant les épaules.

— Le bébé sera le Jésus de la crèche. Carine jouera le rôle de Marie. Et Pierre, Joseph. Yves Goasdoué ne souhaite pas qu’un autre enfant porte sa fille.

— Pas normal.

La maîtresse se lève, puis soupire.

— Que veux-tu dire, Jean ?

— Pourquoi toute leur famille a les meilleurs rôles de la crèche ? Je ne veux pas être un berger, mais Joseph.

— Ne sois pas jaloux comme ça ! La jalousie n’apporte rien de bon.

Cette fois, je suis en colère. Mon cœur déborde de toute cette injustice qu’elle me jette au visage. Depuis un an, tout le monde sait que JE serai Joseph cette année. Je dois conduire Marie et Jésus à la crèche. C’est dans l’ordre des choses. Après tout, dans la cour, c’est moi le chef.

Non. Ce dont j’ai besoin, c’est d’un plan de bataille.

Quand je joue avec mes Playmobils, j’en imagine des tonnes. Maman dit que j’ai une imagination fertile, surtout pour mentir. Je ne nierai pas.

Je sors de classe après les dix Je vous salue Marie et les cinq Notre Père d’usage. Pas d’étude ce soir. J’enfourche mon vélo Motobécane et rentre chez moi. Ce n’est pas très loin. La descente du Vieux Moulin puis une ligne droite sur quatre cents mètres. Pédaler m’aide à réfléchir. Je suis tellement obsédé par cette histoire, tellement vexé, que j’en ai oublié de m’arrêter Chez Sophie pour acheter du pain et mes pochettes hebdomadaires d’autocollants Panini de la prochaine coupe du monde au Mexique. Je n’aurai jamais Cho Byung Duk, le seul joueur qu’il me manque dans l’équipe de Corée.

Sur le chemin du retour, je croise la voiture d’Yves, le papa de Pierre. La plus grande ferme du village lui appartient, alors il joue un peu le fier-à-bras. Il ne me salue pas et continue sa route en direction de l’école. Je suis un peu étonné. Son fils est déjà parti en vélo, je le sais. On s’est jaugés dans la cour, comme deux prétendants au maillot jaune du Tour de France.

La curiosité me pousse, je rebrousse chemin. Dans le sens inverse, c’est plus difficile : la côte ressemble à un lacet de col.

En sueur, j’arrive devant l’école. Je mets pied à terre face au portail extérieur qui donne sur la cour. Marrant. Yves a caché sa voiture sous le grand tilleul. Jamais personne ne gare son véhicule ici. Interdiction formelle des sœurs. Mais elles ont déjà rejoint leur couvent.

Sans ménagement, je cale mon vélo contre le muret d’enceinte, fait de vieilles pierres effritées. Facile à escalader. En deux temps trois mouvements, je me retrouve assis dessus. Puis, d’un élan contrôlé, je saute dans la cour de récréation.

Sur la gauche, le préau. Face à moi, les salles de classe. Tout au bout à droite, le logement de fonction de madame Louise. Une lumière éclaire la fenêtre de sa cuisine. La nuit ne le mange pas encore, mais le ciel s’est largement assombri. Il pleuvra sans doute avant vingt heures, ai-je entendu à la météo.

Je m’approche, avec appréhension, et je pose un pied sur le vieux banc planté en terre sous la fenêtre de ma maîtresse. Alors, me relevant petit à petit, je finis par jeter un œil dans la pièce à travers les carreaux bien propres.

Seigneur Dieu !

Je manque de tomber à la renverse. Un choc électrique me traverse. Un moment, je crois que je vais hurler mais ma gorge soudain asséchée reste muette.

Je saute du banc en récitant un Je vous salue Marie. Aussi vite que possible, je retourne à mon vélo et pique un sprint jusque chez moi. J’aurais battu Sean Kelly, à coup sûr.

Maman m’a expliqué un jour que non, les enfants ne naissent pas dans des choux. Maintenant, je pense avoir totalement compris comment ça se passe.

J’ai très mal dormi. Yves et madame Louise ont hanté mes rêves. Ou cauchemars, je ne sais pas trop : je me suis réveillé le zizi tout dur. J’ai bu mon Nesquick, avalé mes tartines avec plus de pâte à tartiner que de pain, puis maman m’a conduit à l’école.

— Tu es bien silencieux, Jean, m’a-t-elle lancé dans la Datsun familiale.

Je n’ai pas répondu. Elle a mis ça sur le compte de la fatigue.

Aujourd’hui, c’est vendredi. Madame Louise commence toujours par une leçon de catéchisme. Ensuite viendra le cours de chant. C’est la sœur de notre institutrice qui s’occupe de nous depuis plusieurs mois. Je ne veux pas paraître méchant, mais une porte qui grince ressent mieux qu’elle la justesse des notes.

Pierre est installé à côté de moi. Au début de l’année, nous nous entendions bien. Maintenant, avec cette histoire de « qui sera Joseph ? », on ne se parle plus. Ou l’on s’ignore.

Toute la matinée, je n’écoute rien, je ne participe pas. Je m’amuse avec mon stylo-plume et mes cartouches, je me repasse en boucle la scène d’hier soir. Madame Louise me regarde bizarrement mais me laisse tranquille. D’habitude, elle m’interroge au moins une fois ou deux. M’a-t-elle vu ? Ma fuite précipitée, peut-être bruyante, les a-t-elle alertés ? Je ne me souviens plus. Trop choqué, je ne pensais à rien sur l’instant.

À la récréation de dix heures, madame Louise s’approche de moi, alors que j’organise avec François, un gros CM1, une partie de Gendarmes et de Voleurs. Mais juste avant qu’elle me rejoigne, Pierre surgit devant moi. L’institutrice rebrousse chemin.

— Hé, Jean ! me hèle cet abruti. Paraît que tu crois toujours que tu seras Joseph dans la crèche ?

— Ouais, je réponds, en attendant la suite.

— Mon père m’a demandé de te dire que ce sera moi. Le curé a approuvé, les bonnes sœurs et madame Louise aussi. Tu devrais pas bouder comme un bébé.

— Je boude pas. Je serai Joseph.

— Non ! Mon père ne veut pas qu’un autre porte ma petite sœur ! C’est clair ?

— D’habitude on utilise une poupée. On peut faire pareil cette année. Pas besoin de ta sœur !

Il me tourne le dos en rigolant.

— Tu rêves. Je serai Joseph. C’est tout. Nanère.

Je veux le taper. Oui, je veux. Énervé, je hurle et me jette dans son dos. D’un geste précis, je lui enserre la gorge avec mon bras et il s’écroule au sol, déséquilibré par mon poids. Je l’immobilise et prépare mon poing pour lui matraquer la joue. Sœur Richard, arrivée au pas de course près de nous, arrête mon geste et me repousse d’un coup de pied dans les côtes. Madame Louise, un peu en retrait, a blêmi. On lit de la panique dans ses yeux. À ce moment-là, la vérité éclate, je comprends qu’elle m’a aperçu hier soir. Elle imagine sans doute que Pierre et moi nous nous battons à cause de cette affaire.

Deux minutes plus tard, je suis bon pour une séance de tapis noir.

Le soir, je croise Pierre au hangar à vélos de l’école. Moi, le plus souvent ma mère vient me chercher mais lui rentre toujours ainsi. Le chanceux.

Il paraît surpris de me voir l’aborder.

— Tu veux encore me casser la figure ?

Je hausse les épaules et du haut de mon mètre quarante-deux, je lui rétorque :

— Non.

— T’excuser, alors ?

— Non plus.

— Alors, quoi ?

Pierre m’observe. Son visage, nid de taches de rousseur, s’empourpre violemment.

— Il faut qu’on règle cette histoire de Joseph entre hommes.

— Ah ? Et comment ?

Pierre ne me semble pas emballé par cette idée. Il sait que je suis le plus fort de nous deux.

— T’inquiète, pas de bagarre. Je te propose de régler ça à la course.

Les joues se détendent. Le camarade est un rapide, il comprend qu’il a ses chances. Du coup, il réfléchit.

— Où ?

— La clairière aux vipères. Demain soir, vers sept heures. Tu pourras ?

Madame Louise apparaît soudain, les mains sur les hanches, comme si elle s’était cachée pour nous épier. Elle me jette un regard que je ne déchiffre pas. Ses yeux bougent trop pour cela. Pierre et moi, nous nous faisons un bref signe de la main.

Puis chacun part de son côté.

Le samedi déroule lentement ses heures.

Toute la journée, sauf le midi pour le repas, je reste dehors. En face de chez moi, un bois où personne ne se promène jamais me sert de terrain de jeu. Je grimpe aux arbres, je cherche des trésors ou des cartouches de fusils que les chasseurs ont laissé traîner. J’ai construit une sorte de cabane sur le tronc d’un if renversé qui chevauche la rivière où je trempe parfois ma canne à pêche. Un jour, j’ai attrapé un chabot. Seigneur ! Que ce poisson est laid ! J’ai eu la frousse de ma vie quand je l’ai vu gigoter sur l’hameçon. Je ne suis pourtant pas un pétochard, mais l’image m’a rappelé certains westerns qui passent dans La Dernière Séance. Ceux où l’on voit des bandits se balancer au bout d’une corde de potence. Ce jour-là, canne et poisson ont pris le courant…

Il est dix-huit heures quand je rentre chez moi. Maman est affalée sur le canapé, devant la télévision du salon ; elle discute avec mon père d’Orson Welles, leur cinéaste préféré. Encore. Il est mort depuis un mois, et ils visionnent un de ses films. Comme tous les week-ends depuis. Ils sont fous.

Je vais prendre un bain, après avoir mangé un peu de pâté écrasé sur du pain pas très frais. Je me sens bien. Très bien. Si Pierre se montre au rendez-vous, je le battrai à plates coutures. Je ricane, tout en me savonnant les aisselles. Dans ma tête, je me joue mille fois la course. Et, toujours, j’en sors vainqueur. Y compris en trichant. Comment cet idiot pourrait-il me devancer ?

Sorti de la salle d’eau, je fonce m’habiller dans ma chambre, à l’étage. J’enfile mon plus beau jogging et je redescends au salon.

— Je vais faire du vélo, dis-je, la tête dans l’entrebâillement de la porte.

Ma mère ne tourne même pas un bout de menton vers moi. Mon père non plus.

— Te salis pas trop, tu viens de prendre ton bain, murmure maman, les yeux fixés sur l’écran. Rentre à huit heures pour le dîner.

Juste le temps d’aller à la clairière puis de revenir. Parfait.

Quoique. Vu comme c’est parti, ma mère oubliera sans doute le repas. Et moi avec.

Il pleut. Je renifle l’atmosphère à l’odeur de feuilles mortes et de terre humide. Près d’un clan d’orties logent de fascinantes amanites phalloïdes. J’ai souvent accompagné mon grand-père, que j’appelle tadcoz, aux champignons ; il m’a montré comment reconnaître les bons, tout en me donnant des cours d’histoire. C’est lui qui m’a appris qu’un empereur romain avait été empoisonné à l’amanite. De mon côté, j’adore traquer le pied-de-mouton ou le tête-de-nègre. Mais je ne les mange pas, je n’aime pas ça.

La clairière aux vipères, située dans le bois derrière l’école, est vide ; soit Pierre a fait son trouillard, soit il est en retard. Je m’occupe en extirpant des châtaignes de leurs bogues piquantes. Un sac plastique traîne toujours dans ma poche pour ce genre d’opération. Maman sera contente, elle les fera griller.

Un froissement dans mon dos. J’entends :

— Hé, Jean !

Pierre. Il se baisse pour éviter une branche de noisetier et me rejoint. On ne se serre pas la main et on se toise. Il porte un pull marron tricoté par sa mère ou sa grand-mère et un short vert délavé. Il a aux pieds les chaussures de sport flambant neuf que tous les garçons de l’école lui envient. J’ai commandé les mêmes pour mon Noël.

— Salut Pierre. T’es prêt ?

— Ouais. On fait comment ? Je dois rentrer dans une demi-heure.

Je hausse les épaules.

— Fastoche. On part d’ici et le premier arrivé au grand chêne au bout de la clairière a gagné.

— Dacodac.

Je trouve Pierre bien coopératif. Il sourit, en plus. Sûr qu’il se sent en confiance.

Je trace, du bout du pied dans le tapis de feuilles brunes, une ligne de départ.

— Pourquoi tu veux autant être Joseph ? demande soudain mon adversaire alors que nous nous alignons sur le sillon que j’ai creusé. Tu crois même pas en Jésus. T’écoutes jamais rien au catéchisme.

— Et toi, t’y crois ?

Ma réponse désarçonne Pierre. Ses lèvres forment une moue d’enfant malade.

— Pas trop, finit-il par avouer. J’y croirai si je deviens riche. Comme mon père.

— Jésus était pauvre, ris-je, nonchalant.

Pierre pouffe aussi. Il se tient les hanches, le dos incliné, prêt à s’élancer.

— On peut changer de côté ? me questionne-t-il brusquement.

Je ne vois pas où est le problème. Mais je comprends son petit jeu pour essayer de me déconcentrer. On inverse nos positions. La pluie choisit cet instant pour doubler d’intensité. Je frissonne. Le ciel renvoie une obscurité pesante. On n’y voit plus grand-chose, juste assez pour la course. Un roulement de tambour déchire la voûte céleste, suivi, quelques secondes plus tard, d’un monstrueux éclair.

— À trois, annoncé-je.

Pierre se concentre. Son front dégoulinant de pluie se plisse. Une mèche de cheveux s’étale sur une joue, comme une plaque.

— Un…

Mes jambes se tendent.

— Deux…

Mon dos s’arc-boute. Mes bras s’immobilisent, prêts à agir. Je ne pense plus à Pierre. Je vais gagner. Je serai Joseph. Point final. Je serai Joseph parce que tout le monde sera là, à la messe de minuit. Tout le monde me verra. Maman et papa ressentiront de la fierté. Regardez votre fils, comme il est important !

— Trois !

Pas de faux départ. Je détale comme un lapin. Le matelas de feuilles amortit ma course, sans gros risque de glissade. Je ne regarde pas derrière moi. Tant que je n’aperçois pas Pierre, je suis devant. Un sourire de pluie sur le visage, je jubile, je fonce, le besoin de vaincre me porte, je vole, et le gros chêne se rapproche, se rapproche encore. Son tronc massif, symbole de ma victoire, je vais l’enlacer. Je vais…

Je tombe. Souffle coupé, je m’étale dans un fouillis végétal, à deux mètres du tronc d’arbre. Ma bouche ouverte avale une motte de terre que je recrache d’instinct. La douleur explose en moi ; on m’a mis des barbelés dans la jambe ; je hurle, je pleure d’emblée. Ma vision se brouille tandis que ma situation s’éclaircit : les crocs d’acier d’un piège à renard mordent ma jambe droite. La pression est telle que j’entends mes os craquer. Du sang pisse de mon membre broyé. Mon corps se tétanise et mes hurlements cèdent place à des couinements plaintifs.

Ce salopard de Pierre se tient au-dessus de moi, immobile. Ses longs cheveux dégoulinent d’une eau sombre. Dans la semi-obscurité, ses yeux brillent d’un éclat sauvage. Ou je me fais une idée. Je ne sais plus, ma tête tourne, mon ventre ne supporte plus la douleur. Je vomis, encore et encore.

De temps à autre, je lance des appels à mon camarade. Il me regarde, moitié terrorisé, moitié… heureux.

— Tu comprends hein Jean tu comprends hein tu ne peux pas être Joseph tu ne peux pas…

Il ne parvient plus à s’arrêter ; il répète sans cesse les mêmes phrases. Elles tonnent dans ma tête, plus intenses que dans un mégaphone. Je n’ai pas la force de répondre. Celles qu’il me reste, je les emploie vainement à tenter de me dégager. Le piège est trop puissant, trop rouillé. Un vieux piège sorti du fond d’une remise de chasseur.

Pierre disparaît douze secondes, je les compte mentalement, j’ai peur qu’il m’abandonne, et revient enfin dans mon champ de vision, un objet long dans le creux d’une main. Il me dit, d’une voix légèrement tremblante : « Pardon, Jean ».

La grosse branche heurte mon crâne. Plusieurs fois.

À mon réveil, toujours étalé dans les feuilles boueuses, j’ai froid au corps et le crâne en feu.

Je me suis fait pipi dessus pour me réchauffer. Un moment, cela m’a soulagé. Maintenant, la traînée est glacée. La nuit tombée, les températures sont très basses.

La douleur palpite dans ma jambe, contamine le reste de mes membres. Incapable de bouger ou d’appeler à l’aide, je laisse mes yeux vagabonder autour de moi. Je pense à Dieu, je pense à Jésus, je pense à Joseph. À la crèche vivante. Puis à tadcoz Gwendal. Puis à maman et papa. Ils doivent m’attendre pour manger. Ou pas. Ils ne s’inquiètent jamais vraiment pour moi, je me gère seul, ou presque. Liberté totale, c’est leur manière d’éduquer, expliquent-ils tout le temps aux gens.

Je suis fatigué. Mes paupières se ferment, se rouvrent quand les vagues de douleur s’intensifient. Mon chabot me revient en mémoire, au bout de son hameçon, frétillant, essayant de se libérer. Ensuite, je l’imagine, au fil de l’eau, abandonné, sans moyen de changer quoi que ce soit à sa situation, parce que personne ne viendra l’aider. Personne. Je regrette.

Je suis le chabot. Qui a très peur parce qu’il prend conscience que la mort va arriver, lorsque s’achèvera la souffrance.

Je somnole. Le froid m’engourdit. Mais j’ai chaud, maintenant. C’est la fièvre. Je regarde, près de moi, à portée de main, deux amanites dressées, couvertes d’une fine couche d’eau, comme un vernis. Il a recommencé à pleuvoir. D’abord faiblement, puis à torrents.

Un bruit.

Des pieds fouaillent les ronces et les orties non loin de là. Je parviens à relever la tête. Mes yeux s’agrandissent de joie. De soulagement. Madame Louise apparaît, engoncée dans sa parka jaune fluo. Avec peine, j’articule :

— À l’aide !

Oh, elle m’entend ! Elle se rapproche, armée d’une torche. Elle s’applique à ne pas se prendre les pieds dans une racine ou un nid-de-poule. Ma maîtresse respire fort, et je regarde la traînée de son haleine s’évaporer dans le rai de lumière et la pluie. Je pleure. Quelque chose se relâche dans mon esprit, à l’idée que je vais survivre.

Madame Louise tourne autour de moi. Elle s’arrête ; une main cache sa bouche. Même avec la faible luminosité et mon état délirant, j’arrive à lire la terreur dans son regard. Ses larmes se confondent aux miennes.

Elle s’écarte, se colle au grand chêne, appuie ses mains contre le tronc et vomit. Elle hoquète encore quelques secondes. Vient le silence. Quand elle fait volte-face, après de longues respirations, son visage a changé. Elle braque sa lampe sur moi. Je ne suis même pas ébloui.

— Je ne pourrai pas ôter seule ta jambe du piège, annonce-t-elle. Tiens le coup, Jean, je vais chercher du secours !

Elle s’enfuit avant que j’essaie de formuler une réponse.

De toute façon, je ne sais pas si j’aurais pu.

De toute façon, je l’ai lu sur les traits de madame Louise, je l’ai compris au ton de sa voix : elle ne reviendra pas.

Un renard.

Un deuxième, jailli d’un fourré.

Puis ils sont dix ou quinze.

Je m’en fiche. Même du blanc. Je ne savais pas qu’il y en avait de cette couleur.

Cri de hibou. Les animaux tendent l’oreille.

Froissement d’ailes dans un arbre. Les animaux grognent.

Ils dansent autour de moi. Ils suivent la ligne mouvante, lente, d’un serpent de feuilles qui finit par se dresser devant moi, tel un cobra. Les renards s’allongent sur le sol, comme s’ils vénéraient l’apparition végétale. Le blanc s’approche, la queue entre les jambes. Il incline la tête et attend. Alors, le serpent le happe et l’avale. Je l’entends déglutir.

Quand il se tourne vers moi, les autres renards me sautent dessus et me dévorent. Ma conscience, elle, est attirée vers la gueule énorme du serpent en feuilles mortes. Je crie.

Et d’un coup, je sursaute.

Il fait toujours nuit. Une fine couche de gel recouvre le sol dur. Je me lève et tâte ma jambe. Surpris, je ne constate aucune trace de blessure. Ma tête va bien aussi. Je respire l’air frais à pleins poumons.

Autour de moi, la clairière s’est évaporée au profit du parvis de l’église du village. J’entends un chant sourdre des vieilles pierres : « Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus Christ ! ». Je reconnais, par-dessus toutes les autres, la voix grinçante de Sœur Gisèle.

Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Impossible que je rêve. On sait ces choses-là, même à onze ans ; et aucun de mes songes nocturnes n’a jamais été aussi réel.

Une pensée soudaine m’envahit. Et si… ? Je n’ose y croire, ce serait absurde, incroyable. Tellement drôle.

Je pousse la porte du monument. La chaleur des radiateurs me percute de plein fouet. Tout le village est réuni dans le lieu. Et, quand j’en franchis le seuil, que je pénètre dans la nef, plus une seule tête n’est encore tournée vers le curé. Les chants ont cessé. Les visages ont pâli. J’entends près de moi un hésitant : « Mon Dieu ! » La personne se signe. J’aperçois madame Louise, toute frémissante sur son banc. Elle jette des œillades paniquées au père de Pierre, qui évite son regard. Mes parents, eux, ne sont pas là. Je ne suis même pas étonné.

Je m’avance encore dans la nef et personne ne m’en empêche. Au fond, à droite de l’hôtel, je vois la crèche animée, entourée de bougies aux mèches enflammées. Les enfants sont habillés en moutons, d’autres ont des oreilles d’âne ou de bœuf. Gros François a revêtu son costume de Roi-Mage. Mais là, ma gorge se noue, mon ventre se pince de rage : Pierre, sa sœur Carine à ses côtés, et Amélie dans les bras, a enfilé les habits de Joseph. Mon camarade me regarde comme on regarde un fantôme, la culpabilité en plus.

Je ne me contrôle plus. Je cours vers Pierre, en criant. Au passage, j’empoigne un gros cierge de cérémonie. En dix secondes, avant que quiconque ait réagi, je fonds sur lui et il hurle à la mort :

— Pardon Jean pardon Jean pardon Jean !

Il tombe à genoux. Alors, je le frappe de toutes mes forces. Il lâche le bébé qui chute bruyamment sur le sol dallé. Des pleurs, des cris de douleur résonnent sous la voûte. Tout s’agite soudain autour de moi tandis que je continue de matraquer Pierre. Le cierge cède, projetant de la cire brûlante sur le visage d’une jeune fille. J’empoigne un bâton de berger qui traîne sur les dalles et je persiste à cogner, inlassablement, en m’époumonant : « Salopard ! Je serai Joseph ! » Des mains m’enserrent. Des poings me martèlent. Mais je tiens bon, je suis poussé par une énergie que peut-être Jésus lui-même me donne. Ou Satan. Je m’en fiche, tant que Pierre finit en bouillie. Je vois son visage. Il n’est que sang. Sa mâchoire s’est décrochée, ses yeux se sont éteints.

Quelqu’un m’enlève le bâton des mains et je profite de ce moment pour tendre mes doigts vers le nourrisson, qui hurle toujours. Sa tête est éraflée, son nez cassé. Je le serre. Je le serre fort. Je suis Joseph, et tant pis si Marie pleure à côté de moi. Des griffes me lacèrent, m’arrachent les cheveux. Peu importe, je souris. Je vois ce pilier qui se liquéfie, devient corps et tête de serpent. Pendant que des poings et des pieds me battent, ma conscience dérape et glisse vers la bouche ouverte du reptile.

Les coups pleuvent encore. Ils me battent. Ils me battent lentement. Méthodiquement. Chaque coup est une douleur plus intense.

Chaque goutte. En réalité, c’est la pluie qui me bat, dans la clairière aux vipères. Pourquoi l’a-t-on appelée ainsi, d’ailleurs ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus de rien. Peut-être que je ne l’ai jamais su.

Je tousse, le nez dans la terre. Toutes les images de ma vie ont déserté ma mémoire. Plus de passé. Plus rien. C’est dur, tout est comme si je n’existais pas, comme si je n’avais jamais existé.

Je me souviens juste du visage de ma mère.

Je panique. Je me sens si mal. Je sais que je ne repartirai jamais de cette clairière. Avec difficulté, je soulève un bras. Il est ankylosé, met du temps à se délier. Ma main déplie ses doigts crasseux dans l’obscurité où ne brille qu’une seule chose : la tête des deux amanites phalloïdes.

J’en arrache une et la rapproche de ma bouche. Pleurer n’est plus dans mes possibilités. Je veux juste ne plus souffrir, ne plus sentir la morsure des crocs en acier du piège. Les doigts engourdis, je pose le champignon sur ma langue ; je le mâche et l’avale. Un remugle acide me tord l’estomac. Un moment, je crois que je vais tout rendre.

Silence.

Plus tard, autour de moi, des renards dansent une sarabande invisible. Des vipères sorties de terre enlacent leurs pattes, remontent le long de leur corps, pénètrent leurs yeux.

Je ressens aussi leur présence, corps froids qui s’immiscent sous ma peau et dans mes veines.

Puis quelques images me reviennent par fragments. Je revois Pierre.

J’ai gagné la course…

Alors, je ris autant que je hoquète.

Ce n’est pas grave si je pars : je serai Joseph.